首页/业务范围/建筑工程设计/项目动态

CQADI设计丨以城市更新椽笔,绘巫山生态美岸——巫山两江四岸岸线生态治理工程

2020年4月,由重庆市设计院有限公司牵头,联合上海勘测设计研究院有限公司,成功中标“巫山两江四岸岸线生态治理工程”。一年来,公司研创中心设计团队积极响应业主要求、科学统筹联合体单位、全力推进项目进展,力争将巫山两江四岸治理工程打造成为生态修复、文化复兴、功能完善的复合型城市滨水示范项目。

项目名称丨巫山县两江四岸岸线生态治理工程

项目规模丨16.6公里,约44公顷

设计部门丨城市策略·研发与创作中心

联合体成员丨上海勘测设计研究院有限公司

ORIGIN

缘 起

巫山人,山云好留客,文人富诗意;

巫山景,青山夹碧水,云雨孕红叶;

巫山情,曾经沧海难为水,除却巫山不是云 。

人景情,江岸期!

项目位于距离重庆主城436公里的巫山县。巫山作为三峡库区一个典型的山地城市,城市的发展因为库区建设整体上移,导致传统的依水而建、因水而兴,依水而居的生活氛围逐渐流逝,城市的滨水空间失去了原有的活力和发展动力。政府迫切希望解决和提升本地居民的生活需求,为巫山城市滨水空间的更新,提供一个有效的示范。

工程设计范围起于高塘老城片区,贯穿江东新城片区,止于南陵片区,综合整治提升滨江岸线16.6km,用地面积约为44公顷。通过联动老城更新和新城发展的滨江主纽带,以线串点,激活公共空间,优化滨江形象界面,补充城市功能配套,建设幸福、宜人的城市滨水空间。

SUMMARY OF QUESTIONS

当前问题总结

生态:现状岸线基本全硬化,生态效益差;

文化:文化风貌特征呈现不足,缺失文化属性;

功能:竖向连接性差,横向贯通阻断点多,场所功能单一。

INVESTIGATE

初 探

项目以“点式”微更新结合“面式”片区生态激活,通过八大节点联动老城更新和新城发展,书写巫山“怀古—变迁—叹今”三大文化主题篇章,展现巫山“人、景、情的时光变迁”。

▲八节点+三大文化主题

CORE ISSUES

核心议题

一:如何保护和修复江岸生态环境?

二:如何塑造地域特色,表达场地文化内涵?

三:如何创造江与城融合的活力岸线?

DESIGN

落 笔

设计方案以城市更新为切入点,围绕三大挑战,提出生态修复、文化彰显、功能完善三大设计策略,旨在构建城市美好环境、缔造居民幸福生活、激活城市发展活力。

[ 一张三峡平湖的生态名片 ]

/// 策略一:生态修复 ECOLOGICAL RESTORATION

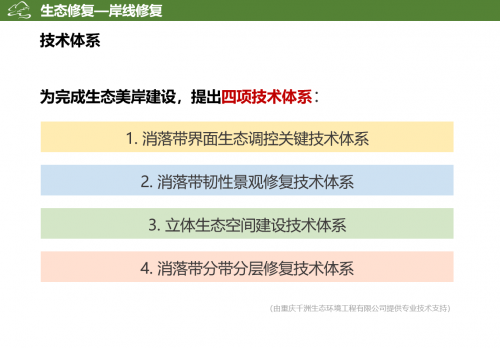

① 提出四项技术体系 解决三峡库区消落带治理技术难题

[难点]:库岸硬化带来消极的生态环境影响,设计范围内,硬质边坡占比87.81%,坡比大于1:1.5的高陡边坡占比38.66%,改造的难度大,且影响了河道周围的生态系统和景观效果,导致城市与水体割裂,人们亲水的机会剧减。

▲现状:护岸为六棱格全硬化,局部已经破损。

▲利用现状护坡,分层分带选种植物种植,实现生态复绿。

[改造后]: 针对巫山县”两江四岸”消落带生态环境特征,立足消落带库岸稳定、环境污染净化、生物多样性、保育景观美化优化等多功能需求,重点突破冬水夏陆水位变动、夏季洪水反复冲刷淹没、传统硬质护岸工程难以种植等技术难题,打造自然野趣空间,增强场地可达性,为市民提供亲水观江之便。

② 满足水利部河道管理相关要求

[难点]:本案要修复的消落带均属于河道管理范围,根据规范要求,河道管理范围内的建设不能侵占三峡库容,以满足航道通航和长江行洪要求。

▲现状:全硬化驳岸,生硬、不亲水,生态系统单一。

▲利用生态景观手法,打破“神女大道”重要轴线上的硬质滨江阶梯,提升滨江空间亲水性和舒适度。

[改造后]: 消落带修复以安全性为基础,坚持生态优先基本原则,团队提出了三种护岸修复方案进行比选,针对施工难易度、生态性、经济性三方面综合考量,最大可能的保留自然江岸的生态、水文、地貌的形态、结构及其功能,打造“三峡库区城镇消落带示范性样板”。

[ 一段巫城历史的时光旅程 ]

///策略二:文化彰显 CULTURAL PROMINENCE

① 老城滨江路打造“城市时光轴”

[难点]:老城滨江路,是巫山县人流活跃度、商业繁华度最高的区域,沿线已初步形成公共开放空间体系,但还存在步行体验单一、缺乏块状休息空间绿地、缺乏文化记忆点等问题。

▲现状:长843米的素混凝土挡墙尤为生硬。

▲采用本地毛石还原老城墙肌理

[改造后]:还原老街肌理与风貌,进行多维度的文化叠加,设计通过城门楼、城墙垛、老城墙等巫山老城的记忆载体,展现巫城过往的生活百态;结合场地氛围打造灵活市集,预留足量空间,满足特定时节的市集、展示等活动需求,再现老城时光中商旅往来的场景感,让居民和游客与场地产生共鸣,成为连接生活和文化的记忆纽带。

▲现状:六棱块硬质边坡导致生态环境极差,且沿线无休憩区域。

▲人文互动体验空间

[改造后]:对现状硬质护坡进行生态修复,将巫山文化的记忆载体演变成方言景墙穿插其中,石阶解决原有的场地高差,也为人提供休憩、停留、人文互动的空间。

② 龙潭沟打造城市汇流聚气”文旅湾”

[难点]:湾内周边新建大型综合商业区,是未来人流集中地。但湾内布置有消防应急救援基地和船舶废弃物接收处置工程,水域管控严格;且在建市政道路形成的垂直挡墙和高边坡,导致湾内滨水空间封闭,生态系统破坏严重,居民亲水难。

▲现状:龙潭沟为巫山县域内主要的城市湾区,湾内景色具有得天独厚的区域优势。

▲串联巫山八景,再现巫山记忆。

[改造后]:通过设置观景平台、连接步道提升滨水空间的可达性,提取巫山八景元素打造文化浮雕墙,解决高挡墙的生硬感,增强游人步行体验感。

③ 龙门一桥两侧打造小山峡形象窗口

[难点]:现状已拆除龙门一桥两侧建筑,但弃渣弃土未清理,现状环境破败杂乱,门户性标识感受弱;且两侧地形陡峭,地质状况不稳定,改造难度大。

▲现状:龙门桥横跨大宁河两岸,作为坐船游览小山峡必经入口,具有重要的地标性作用。

▲龙门桥滨江公园,从蜿蜒水流中提取曲线元素,形成弧线的平台边界,为岸线增添韵律和节奏。

[改造后]:为解决场地现有高差、减少土方开挖,设计利用原始台地空间,打造多层功能平台;提取水流的曲线元素,形成多级弧线平台变化交织,为游客创造不同观景视角的游览体验;且利用桥下灰空间,完善停车功能,满足游人休憩需要。

[ 一场宁河环线的魅力邂逅 ]

///策略三:功能完善 FUNCTIONAL PERFECTION

① 16.6km慢行系统横向贯通 17条通江步道纵向贯通

[难点]:码头等建筑形成多个贯通阻断点;复杂的用地性质限制贯通走向;现有下江口和景观标识数量不足,且阻断点较多,导致滨江可达性差;且路桥结构的设计形式,因为涉河建设项目管理规范的要求而被局限。

▲建设 “点、线、面”有机结合的慢行系统

[改造后]:构建市政道路为主的活力道、沿江步行及骑行的亲水道、低水位时期亲水的弹性道三级道路体系。

▲现状:原有的码头服务为主的老旧构筑物,影响城市岸线整体风貌。

▲城门楼打通滨江与腹地联系,实现纵向贯通;增设可移动式外摆,追溯老城市井休闲的时光印记。

[改造后]:根据服务半径增设通江步道,保障腹地与滨江的连接。围绕城墙空间,赋予更多可能性的场地功能。以外摆的形式,置入新的业态,呈现室外书吧、文创展示、节庆市集等临时活动,提高空间利用率的同时,为滨水公共空间注入互动性、复苏烟火气。

② 全线优化布局便民设施

[难点]:滨江沿线功能配套缺失,而现状场地高差大,可利用空间少。且本次项目的设计范围属于河道管理范围内,不允许有永久性构建筑物。

▲现状:水果市场的广场空间被摊位围合,交易活动混乱,周边绿化凌乱 。

▲打造集休闲、观演、贸易于一体的综合性开放空间 。

[改造后]:在延续原有居民生活方式的同时,通过设计的手法将广场空间有机更新,增加服务设施,打开封闭界面,让稀缺的广场空间更富有层次,变成一个变成一个积极、包容、多元化的空间。广场保留平日的水果集市功能,在节庆日可转换为观演空间,承载文化表演、公共集会、特色展览等活动。

EXPECTATION

希 冀

巫山两江四岸项目是“功在当代,利在千秋”的百年工程,更是巫山践行城市更新行动的示范区,研创中心设计团队以近自然、本地化、易维护、可持续的生态建设原则,用“绣花”功夫对场地进行修补、织补式更新,为助力巫山城市更新,绘就巫山生态美岸而不懈努力!