首页/业务范围/建筑工程设计/项目动态

CQADI设计丨拾忆南城,江岸共享——长江南岸李家沱段滨江贯通工程设计

旧语:“北城观音桥,南城李家沱。”随着产业结构的调整和九龙坡区府的搬离,盛极一时的李家沱片区逐渐没落,繁华不再。尽管不复往日喧嚣,儿时踏浪寻欢的打闹嬉笑、路旁草甸芦间的阵阵虫鸣、回荡码头的归家吆喝,却依然随着江风,飘摇在李家沱人的记忆深处。

“留住美好城市记忆,创造活力城市未来。”设计团队期望以专业为基,以文化铸魂,在李家沱段滨江贯通工程的实施进程中,通过专业的规划设计,创造出人与自然和谐相生、过去与未来重叠交织的动人画卷。

项目名称:主城区长江南岸线贯通工程——巴滨路李家沱段

设计面积:41.5公顷

项目地址:重庆市巴南区

设计部门:重庆市设计院有限公司丨城市策略·研发与创作中心

方案团队:方小桃 杨舒舒 赵丽莎

合作单位:中国城市规划设计研究院西部分院

背景与区位

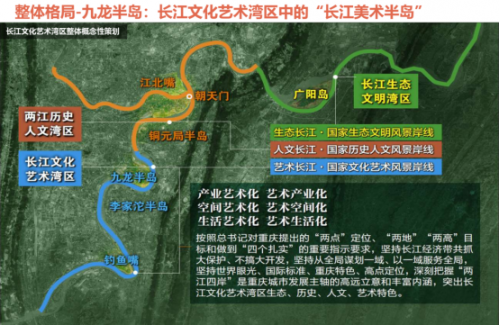

长江、嘉陵江沿线作为城市功能、空间组织、生态人文、形象展示的集中区域,沿线整合策划了4大湾区。李家沱半岛地理上与李家沱大桥、九龙半岛三足鼎立,是长江文化艺术湾区的重要组成部分,是未来的长江公共艺术中心。

区位图1

项目位于重庆市巴南区,始于二塘片区,止于花溪河口片区。

设计范围内,自然环境良好,李家沱沱湾形态优美,周边生态植被丰富;历史人文景观独具特 色,崖坡高耸挺立,摩崖石刻掩映于崖壁之上;工业文化资源丰富,水轮机厂旧址矗立于半岛之巅,诉说着曾经的辉煌。

区位图2

设计思路

项目前期,为了能够拿出最适应场地需求的方案,设计团队多次组织实地踏勘,做了详实的前期梳理工作。经反复研究探讨,梳理总结出如下设计要点,这些要点对于再现历史场景、激活场地活力至关重要:

● 如何尊重场地肌理,以低干扰方式恢复江岸自然生境?

● 设计场地与长江美术半岛(九龙半岛)对望,且现状有工业遗址(水轮机厂)和摩崖石刻,如何统筹考虑历史建筑的保护与利用,突显生态岸线的文化特色?

● 范围内码头硬质面积大、数量多,如何改造码头空间,实现经济效益与生态效益的统一?

● 如何一体化设计沱湾、半岛空间、李家沱码头,实现水轮机厂与李家沱码头的区域联动?● 如何在狭窄的人行道中,打通多个断点,构建完整的慢行系统?

项目定位

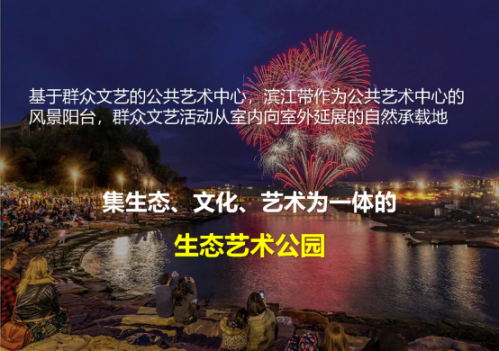

李家沱半岛独特的地理区位以及深厚的文化基底,注定了该项目挖掘、依托、承载、展示、深化文化艺术元素的必要性。因此,设计团队最终将其定位为:集生态、文化、艺术为一体的生态艺术公园。

总平面图

设计手法

1、地景艺术化

李家沱码头

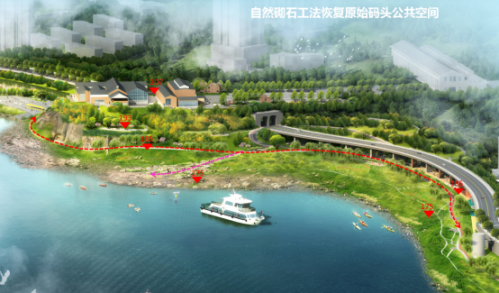

设计充分尊重地块历史风貌及原始肌理,恢复原始沱湾形态,还原自然江岸沙石肌理。在保留码头文化与市井文化的前提下,实现“交通码头”向“旅游码头”的转变。

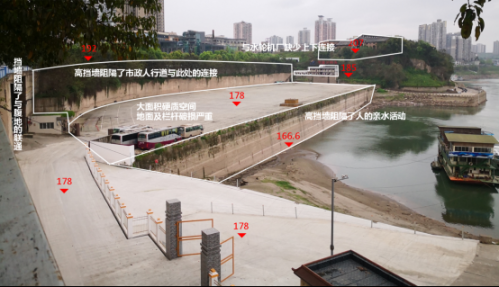

▼现状1:存在大面积的硬质码头及高挡墙,码头与腹地、水轮机厂之间缺乏联系。

▼现状2:自然石矶、卵石沙滩密布,但这恰是江边长大的老重庆人脑海中最深的记忆,可以加以利用。

采用“破台还梯”理念,利用多级阶梯看台取代原10余米的码头挡墙,破除场地壁垒,恢复亲水空间,将江岸真正还予人民;

通过绿化和可移动式球场的打造破除原码头大面积硬质,实现生态效益与经济效益的统一;

码头西侧增加多条游憩线路,并利用高差构建多级平台,设置服务配套,强化纵向联系,实现区域联动。

▼改造后:还原沱湾自然形态,展现砂石江滩肌理 ,联通码头与水轮机厂。

▼现状3:崖坡形态优美,摩崖造像及摩崖石刻掩映其中,但崖壁局部塌方,部分植物长势不佳。

巧妙利用现状地形,打造多层级景观平台,提供多维度、多视角的观景体验;利用梯道,增强场地可达性,为市民提供亲水观江之便,拓展城市公共空间。

▼改造后:保留崖壁特色植物,对局部进行增补和修复,再现“苍岩耸秀”之景。

江涌翠堤滨江公园

场地局部植被茂盛,石滩生境明显,亲水条件卓越。设计依托现状植被,打造疏林草坪及亲子活动空间,提供丰富多样的场地体验;延续石滩特色,将硬质台阶改造为生态台阶,重塑亲水空间。

▼现状4:大面积硬质破坏生态廊道,且场地功能单一。

贯彻“横向贯通,纵向打通”的原则,通过借道、增设阶梯、打通下江口等方式,构建完整慢行体系;设置骑行道路,并配套停车设施及服务设施。

▼改造后:多级步道实现贯通,生态台阶和亲水空间使城市更宜居。

2、设施艺术化

桥下艺术空间

巴南区群众文艺组织众多,公共艺术基础稳固,亟需演绎空间。但李家沱老城片区建设密度较高,严重缺乏公共空间,因此,相邻的江岸带及码头成为了重要的休闲活动空间。

▼现状5:李家沱公共活动空间面积小,覆盖率低。

▼现状6:桥下空间杂乱,桥墩缺乏美感,渣土乱堆,车辆乱停。

设计团队在桥下现有空间里植入临时球场、滑板场、群众演艺舞台,并配置康体设施和休憩设施,将其打造为一个可供运动、康体、休闲活动的复合功能场地,对空间品质进行提升,吸引周边居民,激发场地活力。

▼改造后:增加多种功能的活动场地及配套设施,桥墩得到美化,桥下空间整体变得明亮怡人。

3、场景艺术化

坡地艺术公园

以坡地为幕,文艺为基,植入公共艺术空间,构建艺术展览公园。

增加地块空间联系,实现区域功能互补,“群众文艺、坡地艺术、公共艺术”场地三大主题相互呼应,实现桥下空间、坡地空间及水轮机厂空间的一体化设计。

▼现状7:水轮机厂与桥下空间之间缺乏联系,植被杂乱不美观。

▼改造后:桥下群众文艺空间,提供市民展示自我的舞台;自然艺术花坡,将自然之美与艺术之美相结合,提供更加优质的生活体验。

结语

保育鱼鸟栖息的江滩生境,复兴多维活力的魅力场所,勾勒有机生长的互动江城,让江岸回归自然、回归人民、回归城市。

“岁月如酒,人生如茶”,好的作品,同样需要时间的沉淀和滋养,期待在未来,李家沱片区可以语笑喧阗、莺啼燕语,再现曾经的繁华与活力。

撰稿

城市策略·研发与创作中心

赵丽莎