首页/业务范围/建筑工程设计/项目动态

CQADI设计 | 重现片区光彩,归还惬意步行的城市空间—— 轨道10号线大礼堂站北地块上盖游客接待中心项目

重庆

一座历史文化名城

走在大街小巷

不经意间就与铭刻着历史的建筑擦肩而过

重庆人民大礼堂位于渝中半岛人文旅游核心区,建于1954年,是中国传统建筑风格与现代建筑结构巧妙结合的杰作,具有重要的历史和文化价值。同时,作为全国知名的文化旅游景点,是游客来渝打卡的必去景点之一。

大礼堂、人民广场上与大礼堂同龄的黄桷树

项目背景

项目地块位于大礼堂——大田湾传统风貌区的东北侧。地块周边有大礼堂、三峡博物馆、重庆市政府、山城步道等重要历史文化建筑及街区,本项目作为轨道10号线大礼堂站北地块的上盖物业,是将来人们前来游览大礼堂片区的必经之处。

项目所处片区的周边交通条件较为复杂,且建筑风貌协调性要求极高。作为承载重庆文化符号标志的旅游核心区,其基础设施亟待焕发新生。

本项目立项之前,规划部门已启动针对此片区的多轮规划论证:从地产开发TOD模式到小尺度针灸式的城市设计。在综合论证之后,最终确定了本地块以低强度开发为前提、以公交出行为主的公共服务设施属性。

项目功能为游客接待中心,位于10号线大礼堂站北地块

项目名称:大礼堂站上盖游客接待中心项目建筑设计

项目地点:重庆渝中区轨道10号线大礼堂站北地块上盖

业主单位:渝中国资公司

设计团队:重庆市设计院有限公司 | 建筑设计三院 | 郭可为 刘爽 郑力维 邹敏 唐子恒 江蓓

场地限制条件

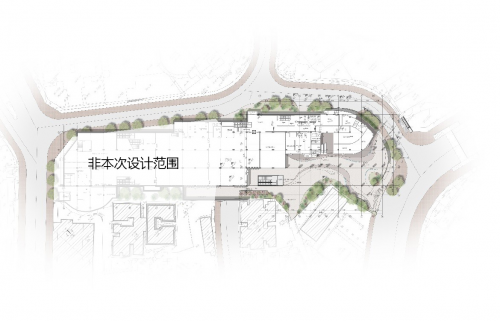

项目所处的北地块用地面积仅为0.59公顷,为基于大礼堂站的轨道上盖综合体中的一部分(另一部分为南地块的人和街小学扩建工程)。在局促的地块内,需要组织起轨道出站、游客接待、社区休闲、配套停车等功能,同时形体要能契合大礼堂传统风貌区的特点。带着这样初始的需求,我们罗列了建筑的若干场地限制条件。

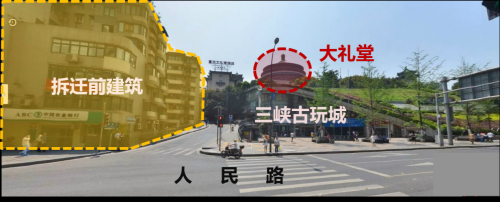

项目地块的周边交通(左) 已启动的拆迁工作(右)

①轨道+学校+游客接待中心综合体——交通环境较为复杂

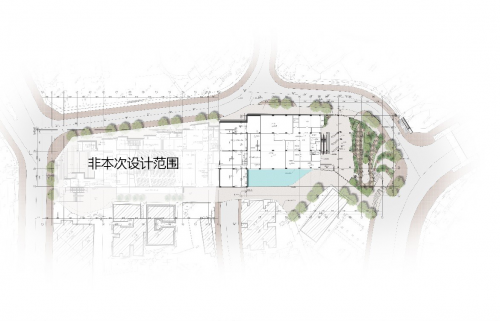

地块周边现有的瞬时交通负荷较大,交通承载力较弱,且居民流线、游客流线与过境车流混行其中。合理利用地形,处理地块内人车流线是本项目的重点。游客接待中心可以视为整个综合体中的一部分,设计需要首先考虑与下部地铁出入口的结合,在保留地块与西侧三峡古玩城的现有过街通道的前提下,合理组织区分进出站人流;另外还需利用好地块南北道路近16米的高差,解决游客服务和社区活动流线。

②位于历史建筑的视线敏感区域——风貌协调极为重要

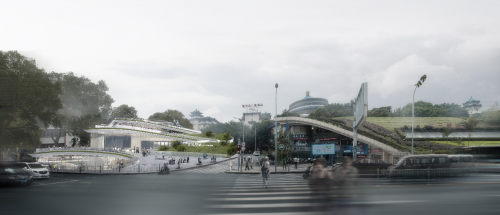

项目地块位于大礼堂人民路侧的主展示面上,距离大礼堂主楼重檐攒尖顶的中心,水平直线距离不到100m,风貌上对建筑高度要求极高。通过对人民路侧的视线分析,我们找到一个很好的参照目标,即地块旁一街之隔的三峡古玩城,其采用了地景式的处理手法,用倾斜的屋顶较好的完整展现出大礼堂的穹顶,以谦虚的姿态融入了历史建筑的氛围之中。

从人民路上可看到大礼堂攒尖顶

③周边较多居民及游客——服务的人群特征

项目地块还有一个重要特征,即位于主城交通干道与老城山地居住区的衔接之处。周边人群结构主要为居民+上班族+学生+经营者+游客等:游客主要集中在主干道人民路沿线,在各支路主要以本地居民为主。从使用人群角度考虑城市步行空间:场地周边缺少实现人车分流的独立步行路径,蒲草田路两侧的行走舒适性较差,缺乏一个适宜人行及停留休憩的趣味空间。

设计愿景关键点

功能组织合理,人流疏导通畅:强化节点的公共服务属性,利用其节点位置,提供为本地居民及来访游客的各种便利设施。

回应城市标志,力求和谐共生:建筑要回应场所特性,保留区域内重要的视觉特征。

丰富步行路径,归还城市空间:通过各个高差的交错设计,特别考虑趣味空间的通行特点,设置坡道便于惬意慢行,可停可走,可靠可倚。

具体应对策略

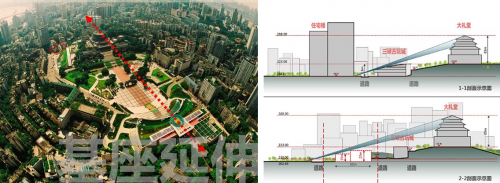

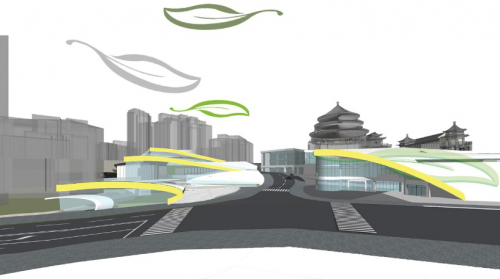

①风貌协调与形态生成

从更大的范围来看形态,地块实际上应属于大礼堂及人民广场的基座形式的一部分。基于三峡古玩城的启发,我们决定延续地景式的建筑设置,以基座的形态融入整个片区,这不仅有利于保护历史建筑的三段式特征,同时也明确了空间形态的主从关系。

通过剖面视线分析,形态上被自然划分出三级台地;再梳理周边道路标高,台地顶部的竖向高度也随之确定;再分析建筑空间及道路关系,新建形态与三峡古玩城没有采取沿街对称的严谨模式,转而以同向设置的方式力求形态的延续性和现代感。

场所位置、场所视线关系示意图

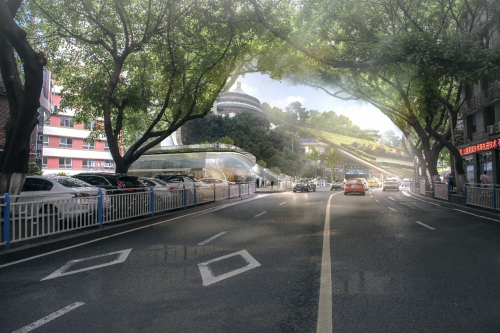

②建筑屋顶作为步行的扩大空间,增强趣味性

地景式建筑可利用上至屋顶的坡道来提供“多余的”城市步行空间,同时结合大面积的绿化配置削减“建筑感”。景观步行道路以“水流”思路来组织,在满足对接地下轨道出入口及本建筑功能使用前提下,提出“丰富步行路径,组织不同流径”的景观设计思路。

③水平和垂直方向上组织各人流以实现互不干扰

结合周边道路标高,将北地块的大礼堂站出站口分层设置。当出站人流来到平接人民路的202标高后随即被分为两股流线:下部流线作为本地居民的主要流线可便捷通达人民路的各个方向,该层空间也做扩大处理以便容纳办公、上学等瞬时扩大人流。上部流线作为游客的主要流线被扶梯提升至207标高,该层空间以接待大堂的形式容纳游客咨询、纪念品售卖等各种功能,同时也可平出至蒲草田路下段;大堂出口处的小广场可以观看到大礼堂的穹顶便于人们拍照留念,也可顺着屋顶景观小道去探寻老城社区更多的趣味空间。

流线组织示意

形态设计的文化寓意

除此之外,建筑形态设计还融入了特有的文化寓意。如同陪伴大礼堂多年的老黄桷树静静的为人们提供遮荫之处,新建的游客中心以低调姿态融入到场所之中,为人们提供着服务及趣味空间。它如同老树上的三片落叶一般继承着黄桷树的意志,同时也寓意着大礼堂片区的枝繁叶茂和繁荣发展。

形态寓意——来自陪伴大礼堂多年的黄桷树上飘落的三片树叶

方案展示

从人和街小学方向俯瞰

从市政府方向俯瞰

人民路实景融合对比视角1

人民路实景融合对比视角2

小广场实景融合对比视角

游客接待中心室内效果

顶街心花园效果

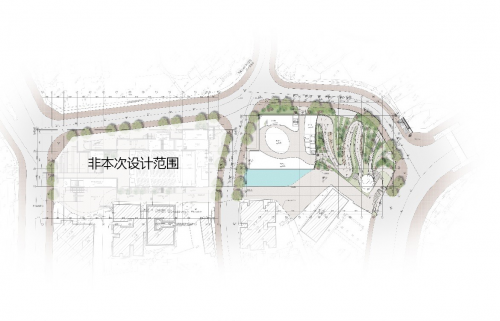

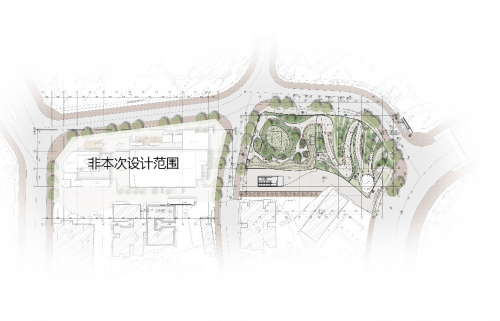

场地总平面图

一层组合平面图

二层组合平面图

三层组合平面图

屋顶组合平面图

注:各层组合平面图中的南地块人和街小学扩建部分图纸由gad绿城设计并提供。

结语

历史文化名城的节点更新,是多方因素限定下的结果。我们在进行建筑设计时,对这一特征及场地本身的若干重要限制条件进行梳理,提出一一对应的设计策略,从而达到完善场所对大礼堂的可视特征、缓解区域步行空间的缺乏、归还部分城市空间给市民使用的目的,最终力图实现契合场地特质,嵌入城市肌理的针灸式的旧城更新。

撰稿

建筑设计三院 刘爽