首页/业务范围/建筑工程设计/新闻动态

祝福中秋丨明月几时有,望匾敬文友

月,是中秋最圆。桂香一袭,幸福在身边,也在心间。

游子归,亲人回,举杯邀明月,饮酒赏月圆,吃着圆圆的月饼,话着团聚的欢欣,享受着人间天伦,何尝不是人生之奥妙,生活之真谛。

纵使相隔遥远,隔千里兮共明月,天涯亦若咫尺。

中秋,天上月是最美,人间情是最长。

记忆犹新儿时,长辈们干农活回来,用淳朴的微笑打招呼,那相视一笑里带着新鲜的泥土味儿。炊烟开始慢慢从房顶升起,又渐渐散开,与晚霞融合成一抹温馨。晚风徐徐吹来,传递着此起彼伏的欢笑……那是带着烟火气的日子的味道。

走在时光里,谁的心事都是旧心事,只是有的不肯老去,也不肯掉落,就那么挂在心上摇摆。又或者,也不是摇摆,而是在等待邂逅另一种遇见。

在喧嚣的过往间,我们总想让脚步慢下来,感受生命,看透风景。就像夏日炎炎去赏荷,你想看的也许并不是接天莲叶无穷碧,也不是映日荷花别样红,而是那第一瞬跃入眼底亭亭一枝的孤绝和旷独。

//

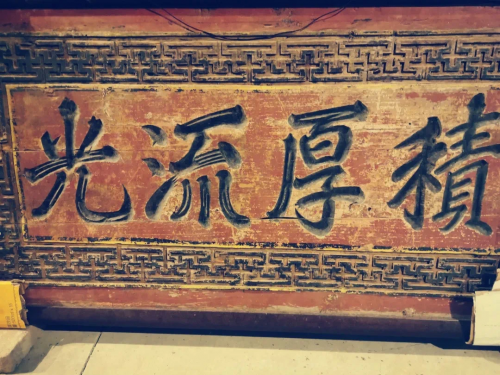

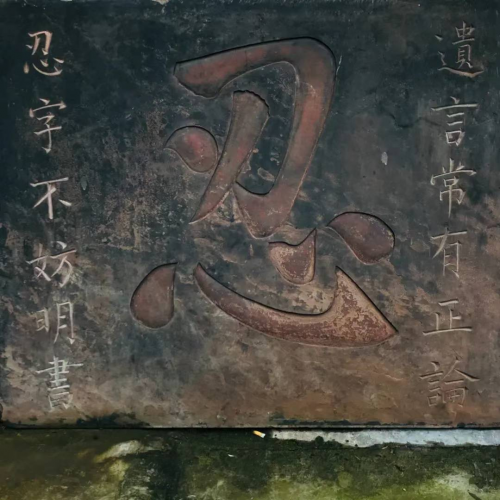

而初见一座楼屋,按中国人的习惯,一眼所落之处,是屋檐上的匾额。因我国传统民居的主要形式是单门独院,有院就有门,门上就有匾,匾额可以说是一个家族的门脸,彰显着家庭的门第层次、道德修养、思想情感、处世哲学、精神寄托以及对未来的追求。

它为一座建筑开篇、点题、有名有姓、有所向、有所指。领悟了匾额,便是遇见了一座建筑的灵魂。

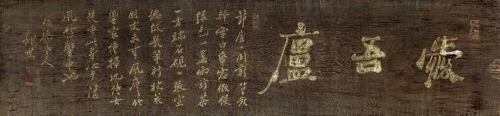

《说文解字》曰“扁,署也,从户册。户册者,署门户之文也。”扁是会意字,由户和册组成,本义是在门户上题字。扁的主流形制为横长形,明清多用此形,也是用途最广,存世最多的一种。

“额”,是悬于门屏上的牌匾。也就是说,用以表达经义、感情之类的属于匾,而表达建筑物名称和性质之类的则属于额。因此合起来可以这样理解匾额的含义:悬挂于门屏上作装饰之用,反映建筑物名称和性质,表达人们义理、情感之类的文学艺术形式即为匾额。但也有一种说法认为,横着的叫匾,竖着的叫额。

它把中国古老文化流传中的辞赋诗文、书法篆刻、建筑艺术融为一体,集字、印、雕、色的大成,以其凝练的诗文、精湛的书法、深远的寓意、指点江山,评述人物,成为中华文化园地中的一朵奇葩。清代李渔赞其为:“眼前景,手中物,千古无人计及。”

匾额,不只是一座建筑、一个群落的名称,围绕着它的内涵,更多的是一种荣耀和精神存在,而且这份荣耀,不私藏、不束之高阁,它被立于墙上、门头等显眼的位置,传承发扬,为人所见,感人所感,激励着后世之人,将美好的品质悉数流传。

2014年11月11日,匾额习俗经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。虽随着时代的变迁,很多牌匾已经消失了。然正如敦煌研究院墙上有这样一句话:“历史是脆弱的,因为她被写在了纸上,画在了墙上;历史又是坚强的,因为总有一批人愿意守护历史的真实,希望她永不磨灭。”

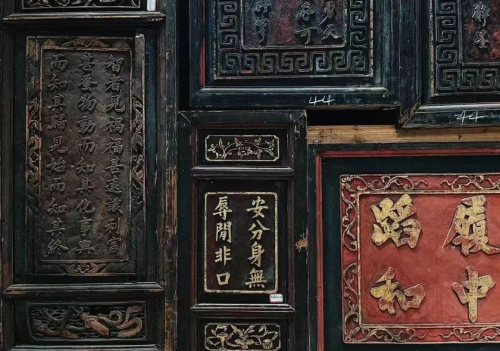

在重庆,大圆祥博物馆与巴渝名匾博物馆就收藏有大量匾额。虽如今普通人家几乎不再悬挂匾额,在当下的“水泥森林”中,再难看到当年“无处不匾、无室不匾”的盛景。匾额生存发展的生态已经改变,其传承也必然面临困境。或许家家门口堂前悬挂匾额只能成为一种回忆了,但作为中华传统文化的组成部分,匾额的文化应当普及。

我国是文明古国,在那些熟悉的都快被遗忘的细密深邃的角落,隐藏着司空见惯的文化符号,如筷子、节气、牌匾等,它们是我们对自我身份的有力界定,正是它们勾勒出了中华民族独具个性的样貌特征。为此巴渝名匾博物馆馆长刘光瑞先生亲自编著了《中国匾额美学》一书。

它们是民俗文化的最好诠释,承载一个民族的记忆,见证时代的过去。也是中国传统文化的守护之地,守护着匠人的精神,守护着诗人笔下的远方,守护着一个民族的传统与美德,或者说是守护着祖宗给我们留下来的文化智慧,与你重逢在新的时间里,体会人世百态。

左一:罗渝(《失踪的上清寺》作者、马甲文化创始人)/ 左二:刘健 (大圆祥博物馆馆长)/ 右二:司马青衫(《水煮重庆》作者)/ 右一:李剑 (重庆市设计院城建三院设计师)

左:刘光瑞(巴渝名匾博物馆馆长)/ 右:李剑(重庆市设计院城建三院设计师)

如同樊锦诗在《我心归处是敦煌》一书中所说:“有人问我,人生的幸福在哪里?我觉得就在人的本性要求他所做的事情里。”大圆祥博物馆与巴渝名匾博物馆倾注了刘健先生、刘光瑞先生耗费几十余载岁月、踏遍千山万水所收集的心血。

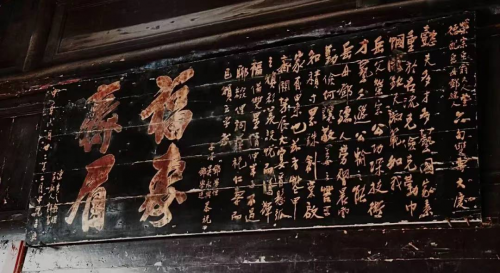

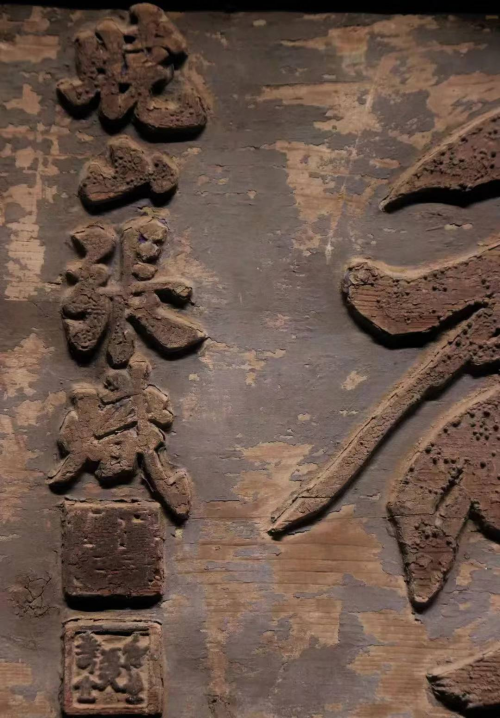

木结构本身难以保存,不光是匾额,斗拱、古门、古窗等构件亦是如此,然在这两个博物馆中,从宋代到明代、清代珍藏等大量文物遗存安然存放,充分展现中国传统木雕艺术和古代建筑艺术精美绝伦,交织出中国木造建筑的力与美,更是凝结了祖祖辈辈所传承下来的祖屋文化精华。

时代总是在往前走,传统古建也曾经历过成为人人唾弃为封建糟粕的存在,实践和研究都处于低潮时期,原先的杰作随之毁于愚妄。最先蒙受如此无情蹂躏的,总是精致的窗牖,雕工俊极的门屏等物件。我们罕有机会心满意足地找到一件真正的珍品,宁静美丽,未经自然和人类的损伤。

大圆祥博物馆与巴渝名匾博物馆承载着悠久的发展历史和厚重的传统文化,也是让参观者获得精神提升的公共场所,是承载人类文明的历史记忆和文物凭证。第一次参观时,不免为这些的门匾种类之多和分布范围之广所震撼,这些乡村门匾造就了为世罕见的民俗文化博物馆,是一道宏大的内涵丰富的的民俗景观。

匾额的历史

匾额习俗的形成源于古人对门的重视。在古代,门被称为“衡门”,是一种领地的标识,我国一些少数民族至今仍保留着在衡门上放置猎物作为其领地的习俗。当部落发展成为国家,衡门上的标识也简化成为文字,成了国号。商王朝国号为商,“商”字的甲骨文写法极像衡门之上放置的鸟牲。周文王建台礼天,榜名“灵台”,可以说是我国历史上匾额的雏形。

自秦始皇统一六国始,真正意义上的匾额就作为一项重要的国家制度得以颁布施行。秦《会稽石刻》记载:“秦圣临朝,始定刑名,显陈旧章。”其中的“显陈旧章”,确立了匾额的地位与使命。

匾额孕育于先秦,萌发于汉魏,成长于唐宋,至明清时逐渐发展到文人士大夫居所、亭榭、书斋、商铺等,几乎称得上“凡有井水饮处,皆能见匾额”。它们或彰显祖德,福佑后辈;或寄托理想,激励壮志;或教育子孙,昭示后人,堪称不朽的匾额,传世的墨宝。

匾额的文化

匾额,悬挂于门屏上作装饰之用,是反映建筑物名称和性质,表达人们义理、情感之类的文学艺术形式。横着的叫匾额或牌匾,竖着的叫对联,或抱柱“瓦联”。匾额是古建筑的必然组成部分,相当于古建筑的眼睛。

一般在长方形匾框上,选取与自家姓氏相关的成语、典故或体现房主理念的一个词语题写其上,有的还配上吉祥图案,融书法、绘画艺术于一体。

匾额表达了人们追求美好生活的意愿和欣赏趣味,反映了当时的政治经济、文化艺术、民俗民风,其所具有的历史价值、学术价值、文物价值和艺术价值成为研究民俗文化难得的实物资料。

每一块匾额都是一套“微型族谱”,蕴含着大量的历史信息,是人们尊宗念祖、家族兴旺的重要标志,也是研究家族史、客家迁徙史和民族史的珍贵资料。

门匾就像一根红线,把同宗同谱人的思想感情连接在一起,不管是否相识,只要一看见门便能道出世系源流,就会得到东道主的热情接待,有宾至如归之感。

匾额的形制

匾额形式基本为横匾与竖匾两种,横匾和竖匾的选择依建筑的具体情况而定。中国古代建筑中有一个构件叫斗拱,它位于房檐之下,撑托着房檐,使之高大深远。

唐宋以前,斗拱这一部分结构非常雄伟高大,它在整个建筑物的高度中所占比例很大,相当于房檐柱子的三分之一或四分之一。自明清开始,斗拱结构比例逐渐缩小,只相当于房檐柱子的五六分之一或八九分之一。也就是说,柱顶到房檐之间的高度越来越低,这时竖匾就无法放置,适合悬挂横匾。然而,紫禁城里的高大建筑仍然采用竖匾,以示其地位崇高、等级尊贵。

从材质上看,匾额基本分为木质、石质和金属质地三种。紫禁城中,大多数匾额为木质,以樟木、櫶木和楠木等上好木质居多,相对来说,木质匾额更能体现出题匾者的功力和技巧。

石质匾额由于篆刻困难,材质笨重,它的使用并不普遍。金属质地的匾额通常以金、铜来包边,匾额上面的金字需用金箔覆盖。

按照做法分类,匾额可分为斗子匾、雕龙匾、平面匾、清色匾、花边匾、如意匾、纸娟匾等。在紫禁城中,中轴线上重要建筑物使用最为普遍的是斗子匾。因其横截面像古时用来称米的斗,故命名为斗子匾。在古代建筑中,斗子匾占有重要地位,安装时需请旨,并遣大臣祭告。

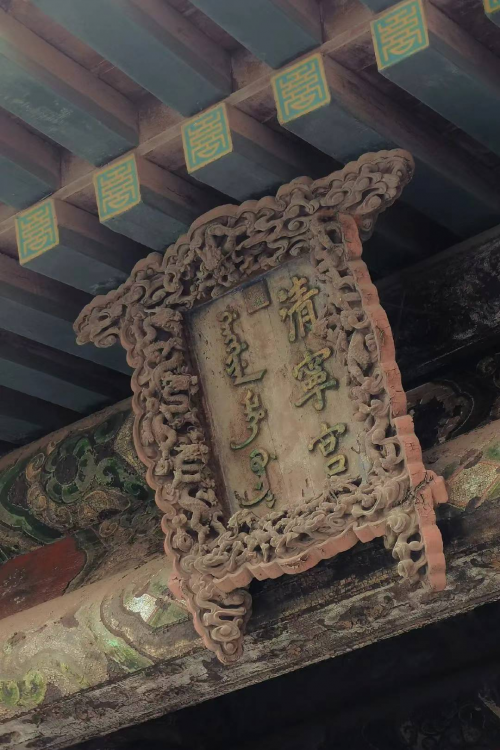

根据边框工艺的不同,斗子匾又可分为如意云纹斗匾和浮雕云龙斗匾。如意云纹斗匾是指匾的四周边框有如意纹或云纹,样式简洁大方、古朴素雅,多悬挂于前三殿、后三宫区域。浮雕云龙斗匾是指匾的四周边框有姿态优美的云龙浮雕,样式庄重华丽、高贵精致,多悬挂于宁寿宫、建福宫和重华宫等区域。

匾额内容一般含有题词匾文和款识,款识中包括题匾者、受匾者、立匾者及立匾时间,有时还有身处高位的题匾者的印章。悬于宅门则端庄文雅;挂在厅堂则蓬荜生辉;装点名胜则古色古香,描绘江山则江山增色。虽片辞数语着墨不多,望之却巍然大观,令人肃然起敬。

匾额的分类

匾额按用途分大致有以下几类:官匾、寿喜匾、门匾、庭院匾、牌坊匾、商号匾、文房匾等等几类。

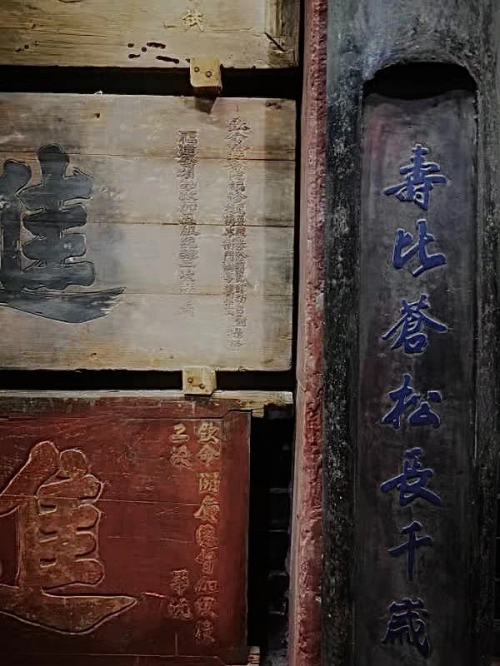

官匾,是官员为表白为官初衷和抱负,喜用悬金匾形式昭示民众,并以此为鉴自勉。寿喜匾,是民间的礼节和风俗,在人际交往中常用额赠与。

门匾、庭院匾、牌坊匾,实际上是建筑物的一部分,用来指代地址,或者变小当地的自然与人文风光。在闽粤台等地民居的大门口、厅堂或楼房上,往往悬挂有与姓氏堂号有关的匾额。

商匾,是商家字号用来招揽生意的“广告”,其用字遣句皆寄寓吉祥如意、生意兴隆、财源茂盛等美好愿望。

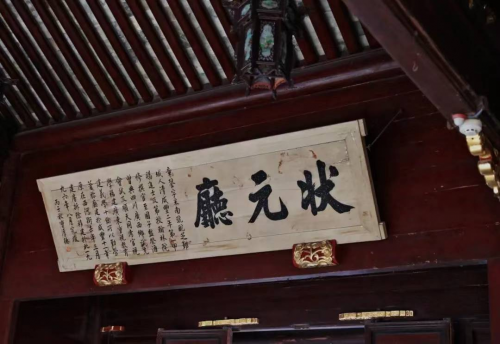

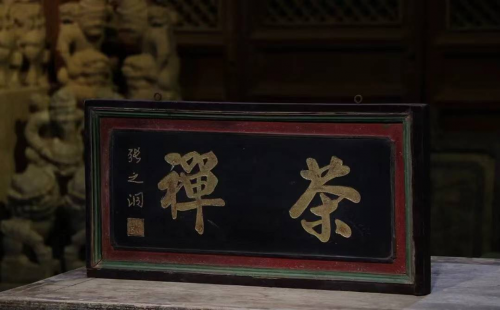

文房匾,即书斋之匾额,约产生于唐宋时期,但其悬挂之风兴起却是在明清两代。古时的读书人,尤其是出仕做官的文人,其读书治学,都会辟一间清静小室作为书斋。出于审美需要,或者是标榜自我之所需,通常会在书斋的大堂或者墙壁上悬挂匾额,这便是文房匾。

也有相当多的匾额是屋、斋等居处用以寄寓明志、缀饰美化的。如鲁迅先生幼年读书的书塾挂“三味书屋”木质横匾,用语切当,意味深长。如林则徐书斋悬有“制怒”匾额,自警待人处事要冷静慎重。郑板桥的“难得糊涂”和“吃亏是福”两块匾额,更是寓意深刻。

匾额的书法

古代匾额大多由书法家题字,凝练圣贤学说精髓,汇成短短几字,涵盖深远奥义,再以酣畅精湛的书法落笔,一气呵成,具有极强的文学艺术感染力。因为书法,匾额上多了一丝文人气息,多了一分文学氛围,多了一份意趣。可以这么说,书法就是匾额欣赏者的引路人,引导着他们的审美方向。

我国风景名胜、园林古迹的匾额,使山岳生色,河川增辉。正如《红楼梦》第十七回“大观园试才题对额,贾宝玉机敏劝诸宾”,就描绘了题匾趣事。贾政说:“偌大景致,若干亭榭,无字标题,也觉寥落无趣,任有花柳山水,也断不能生色。”此话道出了匾额具有美化景点的不可忽视的作用。

其被委以继承与传递的重任,集建筑的灵魂、书写者赋予的生命、文明的要义于一身,具有极高的艺术价值与史学价值。正所谓:“以匾研史,可以佐旺;以匾研涛,可得涛眼;以匾学书,可得笔髓”。

书法艺术是沁人心脾的一缕清香,它给人们带来的是一丝心灵的慰藉。在中国书法文化中,我们看到的是中国生生不息的民族精神和浓厚的文化底蕴。虽然匾额只悬挂于小小一方天地里,精神世界却是游极万里。

//

又是一年中秋至。

感念山川震动,河流不静,秋意盎然。等待一个温暖明媚的的日子,去博物馆里走一走。

撰稿丨城市建筑三院 李剑