首页/业务范围/建筑工程设计/新闻动态

我为CQADI庆生·征文丨忆当年

在抗日战争时,重庆大片建筑被轰炸烧毁,小什字一带曾存下的只有两栋银行大厦。解放初期,渝中区的建筑多是竹木捆绑结构,墙体用竹编后抹上草泥灰。彼时重庆的建设百废待兴,这项任务落在我院的肩上。

国家十分关心重庆的老百姓,一栋栋砖木结构的红砖住宅,如雨后春笋般在小龙坎、大溪沟建起,现在金厦苑门口还有一栋未拆。那时的人和街是一片荒坡,我院的红砖办公楼也在一汪水田上建起,随后全院职工搬迁到此,山上的红砖住宅就是我们的宿舍。

重庆是一座四面被大山环抱的城市,要想出川,必须爬坡上坎,翻山越岭,交通甚是艰难。就是在市区内,人们也多靠步行。有位老师每周从解放碑步行到沙坪坝上课,他曾十分感慨地说:“我每年顺着嘉陵江走,看着江水青了又黄,黄了又青,奔流东去。我的学子们也年年遍布四方。”我们深感听他的课多么不容易。

长江、嘉陵江环绕在渝中半岛的两旁,想要过江只有乘小木船,有轮渡的港口很少,遇到涨水期,有时船工也不敢冒险开船,人们望着对岸的家如隔千里,盼望着天边有座桥飞奔过去。

为了改变全国各地的落后状况,党中央决定从1953年开始第一个五年建设计划。由于当时技术人才非常缺乏,全国很多大学即将毕业的学生,都提前一年毕业走上工作岗位。1956年,周恩来总理指示全国科技部门建立“科技情报”机构,以便互通信息,推广新技术,加速国家建设,在那信息不通的年代,这一指示在建设中发挥了重大作用。

我院自1962年开展技术情报工作,由技术科王朝明同志兼管,那时她已收集到200多份内部资料。“1963年,院里调我去专管技术情报工作。我想到情报工作应有预见性,走在生产线所需之前。于是我立即查阅重庆的气象、水文、地质、地震、地理环境等自然特点,发现重庆古时曾有过六级地震、夏天炎热、洪水泛滥、防空洞遍布大山中……就着重积累有关地震、开山、冷库、建材、工程事故经验和建筑业的先进科技资料。”

1969年,我院设计全国第一个地下冷库——南桐山洞冷库,设计人员看到我们前期收集整理的500多份冷库资料非常高兴,最终圆满完成设计任务。之后在全国推广又修建了一百多个冷库,冷库为国家节约了大量资金和能源。1970年,院里设计阿坝自治州泸定电影院、康定毛纺厂等地震区的建筑,我提供了700多份相关的地震区建筑资料供设计人员查看查看。在重庆电视塔的设计中,设计人员用放大镜看资料插图的钢架构造,从中获得了重要的信息。看见工程师们查到了所需资料,我很欣慰。其他如高层建筑、电子计算机、激光测量、人行天桥、地道、开山打洞、新建材、先进施工法和工程事故的相关资料、经验均在不同时期的设计施工中起到了参考和启发作用。

“文化大革命”十年内乱期间,可获得的国外信息很少,我院用外汇订购的建筑期刊被停。文革结束后,领导派岑永孝同志和我去成都重新申请外汇补订。大家看见十年未到的建筑期刊都非常高兴。

文革后国内资料也源源不断寄来,我十分繁忙,院里遂安排张天容同志与我共同工作。我因而有了更多时间查阅新信息。从收到的各种资料中,发现国内外建筑业正在突飞猛进,有很多新技术、新建材、新的施工方法。因我1959年曾申请下放锻炼过,深知重庆在建筑施工上的落后状况,运输是肩挑人抬、走在摇摇晃晃的楠竹脚手架上。国外早已是钢管脚手架、大块构件吊装;内外墙涂料多样化,建筑外观美丽,室内布局舒适;开挖隧道用大型设备边挖边浇筑,工人也很安全。而我们还在用古法打眼、放炮、开山。

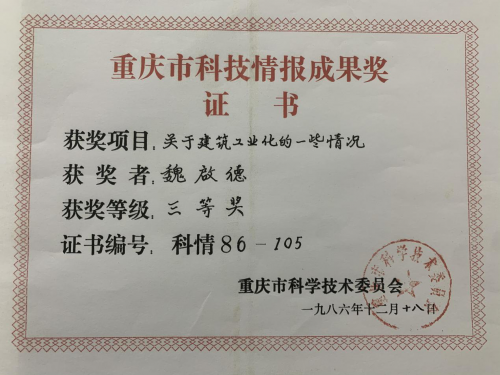

1977年,我迫不及待地开始整理汇集,编纂了一本有关国内外建筑业工业化情况的介绍材料,报送院领导。齐恒荣院长阅后非常重视,立即批了四点建议,叫我将该文报送市委、市府、市建委。那年底,市里开始组织标准构件的调查设计。1979年,我市建筑标准构件厂的产品就由1000多种减少到200多种,使建筑业进一步走向标准化,加快施工速度,提高了生产率。在这方面我们在西南地区是走在前面的,同年我院还向全国各设计单位作了经验分享。1986年,市科委将此文评为“重庆市科技情报成果三等奖”,以资鼓励。

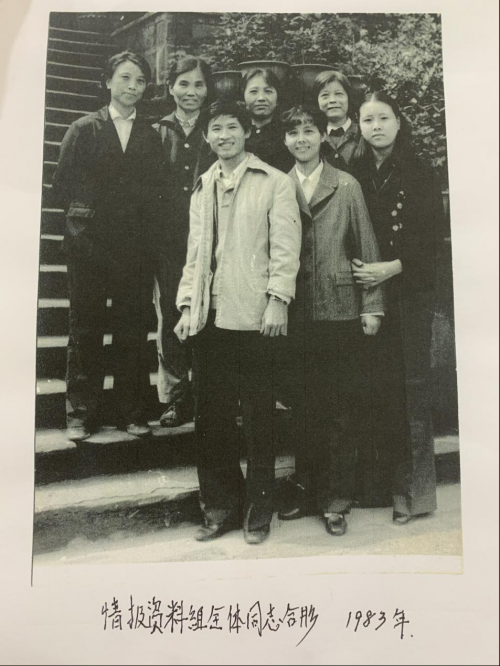

我院一直重视技术情报工作,八十年代初就成立了专门的情报组,负责收集整理技术资料。1979年,情报与图书管理合并为一组,人员最多时有8人。到1988年,我们已与全国830多个建筑部门合作联系,建立情报网,各单位主动互通信息,互送资料,我们共收到技术资料七万多份。

为了及时向生产室介绍国内外的信息,我们曾不定期编印《技术情报》《技术情报简讯》《设计参考资料》《技术信息》共188期,定期发送到各设计师手中;举办工程方案设计展览、工程参考资料展览、美术展览等二十多次。俞小平同志跑遍全城,拍摄本院职工设计的建筑;定期给大家放映幻灯、录像40多次,介绍国内外现代建筑的先进技术;每年到我组查阅、借阅资料达5000多人次。

1987年后,院内已开始普及电脑设计,科技信息的来源渠道更加多样化,获得信息也更加便捷、迅速。院办公室决定开办《信息报》,由熊英同志负责,主要报道院内各科室的动态及信息,即现在的《31號院》前身。

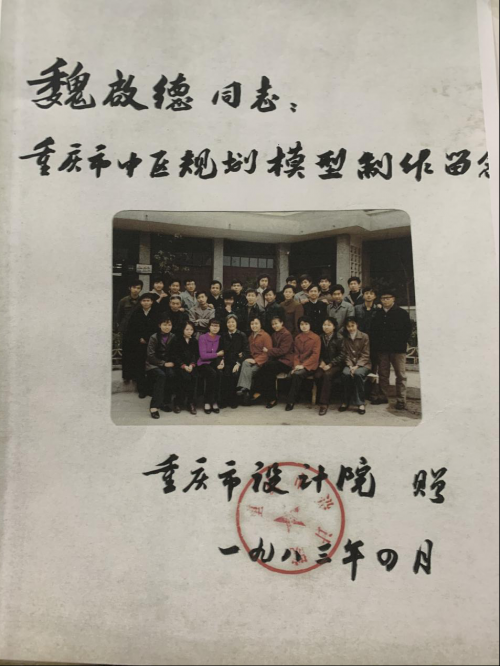

1982年7月,按照市建委的部署,院里安排我组织刚从本院职大毕业的20多位青年,制作渝中区建筑规划模型。我们首先去成都参观学习,回渝后由白丁老师和秦大伦同志制作地貌底座。在院建筑师的指导下,充分发挥大家的智慧和对重庆未来的想象,在木工钱友根师傅的指导下制作各种建筑模型。为了体现重庆古都的特征,俞小平带着年轻同志们走遍大街小巷,拍摄古建筑、纪念性建筑和已建新建筑,记录所需改造的旧房区,以使模型上既有一片新气象,又不失山城古都的特点。滨江路设计成美丽的绿化带,衬托着沿江的新建筑,中心商业区高楼林立,繁华热闹。破旧的小巷改为绿化的居住小区,主干道灯火辉煌,那些富有特点的古屋,使你一看就知道这里是美丽的重庆。最后在朝天门广场的尖嘴上作了个雕塑,面向两江交汇处,欢迎远方的来宾。这是同志们夜以继日的杰作。

该模型规模为3m*6m,用高大的玻璃罩住,是当时重庆最大的建筑模型,我们于1983年4月完成,受到市委市政府领导的好评,之后在曾家岩向全市人民展出,让大家遥望重庆美丽的明天。

距我们制作该模型近四十年的今天,再看重庆,果然是高楼遍布,两江四岸绿树葱茏,幽静的滨江路使人感觉似在尼罗河畔,繁华的市中心好像到了香港,老人们到此看到她的变化,都有些找不着北了。重庆的道路四通八达,市区内人行天桥、自动扶梯布满全城,隧道打穿四面大山,缆车、索道、桥梁、单轨,主城区过江自如,夜晚的灯火更是迷人,许多国内外游客来渝,定要去南山一棵树拍下美不胜收的夜景。枇杷山红星亭遥看南岸鹰嘴岩上金光闪闪的金鹰,与鹅岭山顶的两江亭在空中呼应,两江滚滚的波涛尽收眼底。重庆多个建筑、桥梁、观景台已经成为现在的网红打卡地。重庆的美景已享誉世界!

我们生活在这样美丽的英雄城市,幸福又自豪!因为她的变化中充溢着来自于我院七十年来一代又一代职工的优秀作品。我怀念已去的老同志们!永记他们的嘱托。感谢党的政策给我们带来幸福的今天!

作者:魏启德

重庆市设计院有限公司退休职工。1983年,被重庆市和四川省科协评为优秀会员;1986年,作为重庆市及四川省科协“为‘四化’建设做出优秀成绩的先进工作者”参加中国科学技术情报事业创建三十年大会;1989年,被评为四川省建委系统先进科技工作者;1990年,被评为重庆市土木建筑设计情报网先进个人。