首页/业务范围/建筑工程设计/新闻动态

趣谈丨红楼梦中的园林

《红楼梦》是一部小说,也是一段历史。它描绘了一个大家族的兴衰起落,真实地反映了当时的社会诸景。通过对其社会生活方方面面的细致描摹,构建起一个贵族大家族的生存脉络与发生其中的情感线索。其中对服饰、器皿、食物、车马、习俗、住宅等方面入微的考察,对各门类专业知识的熟悉与精准,无不令人由衷赞叹。本文将尝试从《红楼梦》中的“住”着手,通过对书中描绘的建筑、园林进行梳理分析,一窥这本巨著的别样风采。

《红楼梦》塑造了数以百计的鲜活人物形象,每个人物都有着自己的个性、思维、语言和行事方式,连其创作的诗词歌赋,都鲜明地体现着其个人特色。《红楼梦》亦描绘了数量可观的精美华服、奇珍异宝,一应不俗的器物用度,式样繁多、精巧绝伦的各色食物点心,都真切地为我们呈现出当时贵族大家族精致奢靡的做派。其中的建筑与园林,亦气派恢弘、如梦似幻,且明确地展现了中国古代的造园技艺、风水理念,对现代人了解古代大家族的居住习俗有着卓越的贡献。

“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都言作者痴,谁解其中味。”曹雪芹这样描述自己和《红楼梦》。披阅十载,增删五次,曹雪芹对于《红楼梦》可以说是沥尽心血,虽然他说自己是“满纸荒唐言”,但作为后人的我们,却可以从《红楼梦》的一字一句,一场一景,一山一水,一花一树,一饭一茶,一亭台一楼阁中,窥见到曹公的执着与深情。他早已不仅仅是一个小说家,书中对于各行各业的了解与研究,许多已完全到达了专业的程度。

一、大观园的建造和命名

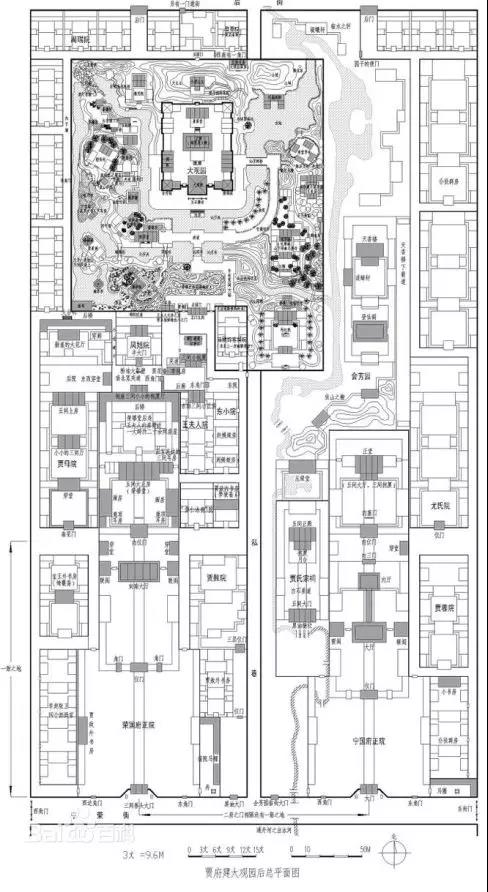

《红楼梦》全书大部分故事都是发生在大观园中,“大观园试才题对额”“刘姥姥进大观园”“抄检大观园”等,都是直接以大观园为主题发生的事件。大观园是在宁府会芳园原址上加以扩建,接入荣府东院贾赦的旧花园,将荣府东边所有下人一带群房拆去,体现了因地制宜、节能环保、崇尚节俭的造园理念。这样的选址并不只是为了省事,更关乎体统。依照形而上的图式,这样的选址象征大观园生存在宁、荣二府中间,既连通两府,又与宁、荣形成三足鼎立的稳定格局。大观园在,贾家安;大观园不存,贾家便也不稳了。它的盛衰预示着贾府的兴亡。

大观园是《红楼梦》中贾府为入宫为妃的长女元春归家省亲而修建的,后来由宝玉和诸小姐入园居住。元春是大观园的命名者,从原文中可看出元春对于大观园的喜爱,“元妃乃命传笔砚伺候,亲搦湘管,择其几处最喜者赐名”。于是“潇湘馆”“怡红院”“蘅芜苑”“稻香村”“缀锦阁”“含芳阁”“蓼风轩”“藕香榭”“紫菱洲”“荇叶渚”等一众既能体现所在之处地理环境特点,又暗示其居住者个性喜好,更如诗如画般美好的名字便诞生了。

在对大观园的名字、匾额、题联等的描写上,曹公可谓大下笔力,而对大观园中园林建造、亭台楼阁、花草树木、流水小桥的安排上,他也是百般悉心。

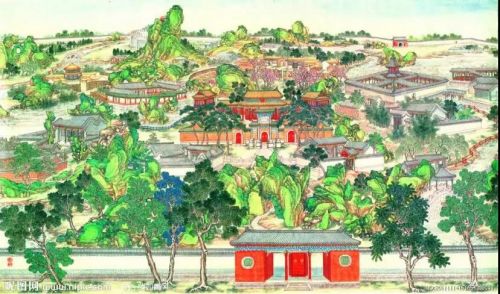

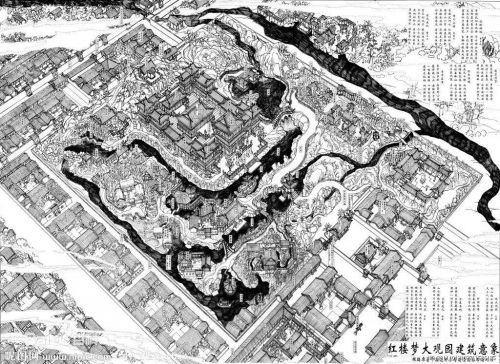

从《红楼梦》第十七回对大观园的集中刻画及其后各回的零散描绘中,我们不难在脑中得出一个非常清晰具体的大观园形象。后人根据书中细腻的描写作出了大观园的模拟图,甚至还修建了北京大观园用于87版《红楼梦》电视剧的拍摄。

从书中细节不难发现,曹公对大观园的整体布局,一定是胸有成竹,在心中有规划的。第十七回“大观园试才题对额,贾宝玉机敏动诸宾”中借贾政之口说道:“先令匠人拆宁府会芳园城垣楼阁,直接入东府后花园中。宁府东边所有下人一带群房尽已拆去。会芳园本从北拐角墙下引来一段活水,其中竹村山石以及亭榭栏杆等物皆可挪就前来。”这里巧妙利用原有建筑,节省下许多财力人力;又合理利用两府衔接处这种闲置的地块,变废为宝,更将原本分隔的两府贯通起来。明末清初造园大师计成在《园治》中反复强调“体宜因制”的造园思想与创作思路。所谓“体宜因制”,也就是造景要因地制宜,向往自然,追求天趣,所谓“境由人作,宛自天开”。而大观园的布局充分贯彻了这样的理念,并将其发挥得淋漓尽致。以已有建筑为据,以原有自然风光为景,巧加组合、改造、加工、剪裁,从而形成精练概括的风景、典型化的自然。这种借景、点景、添景,最大限度内利用原有景观的办法,又比刻意雕琢添画高出了一筹。

二、大观园大门

“正门五间,上面桶瓦泥鳅脊,那门栏窗槅,皆是细雕新鲜花样,并无朱粉涂饰,一色水磨群墙,下面白石台矶,凿成西番草花样。左右一望,皆雪白粉墙,下面虎皮石,随势砌去。”贾政认为这大观园正门是“不落富丽俗套”的。

桶瓦泥鳅脊通常见于皇家园林中,造价不菲。而水磨石墙,是先用木条隔成若干小格,然后填胶沙于其中,最后人工和水细磨,磨平后阴干。这种墙光滑异常,但费工费力。可见光是大门的墙面和屋顶,便已花费颇巨了。从颜色看,大观园的大门摒弃了一般豪门大户偏爱的金色、朱红色,并不追求金碧辉煌、高耸巍峨的效果,而是水磨群墙,无朱粉涂饰,下面又用白石台矶,自然精致。白、灰等颜色干净低调,但贾府毕竟是高门华族,大观园又是为贵妃省亲之用,为彰显身份同时也避免视觉上给人单调感,又在雕刻花样上大下功夫,门栏窗格皆是新鲜花样,这样新鲜别致的装饰,反而比涂饰大门颜色更加耗费时间与人工。再左右一望,雪白粉墙,下面虎皮石,均是内敛、自然的装饰。虎皮石古朴自然,又极具装饰性,一匹白墙相配就自成一景,足够精彩了,无需过多雕琢。大门这种素雅沉稳的做派,自然是不落富丽俗套的,但专挑细处着眼的精美雕刻纹样,仍然完美体现了贾家五世侯门的富贵与品位。

虎皮石、瓦桶泥鳅脊、西番草花样

三、大观园中的山水亭台

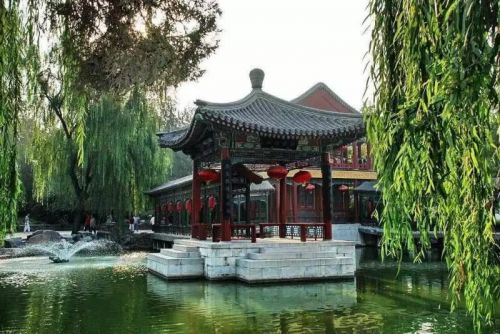

“说着,进入石洞来。只见佳木笼葱,奇花烁灼,一带清流,从花木深处曲折泻于石隙之下。再筋步,渐向北边,平坦宽豁,两边飞楼插空,雕甍绣槛,皆隐于山坳树杪之间。俯而视之,则清溪泻雪,石磴穿云,白石为栏,环抱池沿,石桥三港,兽面衔吐。桥上有亭。”此处可说将欲扬先抑、先抑后扬的手法运用到极致了。

要看到飞楼飞插,得先经过低矮的石洞。而石洞中也不乏味,佳木奇花,深处又有清流泻下,只在石洞内,便花树石泉具备,可谓别有洞天。其中,佳木可供观赏,奇花可供嗅闻,清流泻于石隙发出悦耳声响,视听嗅,三种观感上的享受,使得石洞成为了一个自成一体的小自然。

幽暗的石洞之后,便立马来到了平坦宽豁之处。飞楼插空,雕甍绣檻,可见其气派华丽,顿时从洞中的清新自然进入雕梁画栋的香火人间,天地豁然开朗。而这些精美的华屋也并非一栋紧挨一栋,直直白白出现在人眼前,而是掩映在山坳树稍之间,半藏半露,犹抱琵琶半遮面。远观只给人隐隐绰绰的印象,还待人走近、走进,去发现每处房屋独特的精妙所在。

而俯瞰还可见清溪。中国园林中素有“无水不成园”的传统,即使无水,也要造出水景来,所谓“水随山转,山因水活”。水体是中国园林景观中重要的组成部分,与山、石、路径、树林、亭台楼阁一起组成了中国园林文化。中国园林崇尚自然,园林构图一般以水为主,其他景物围绕山水来布局,并融入人文思想和传统的文化底蕴,使之犹如水墨画一般情景交融。大观园中自然也不难看到水景,书中许多故事情节的发生与推动也借助了大观园中的水。比如有名的“黛玉葬花”,林妹妹最初便想将落花收拢抛在水中,却被宝哥哥指出随水流出去依然免不了被糟蹋,最终改为葬在土里。

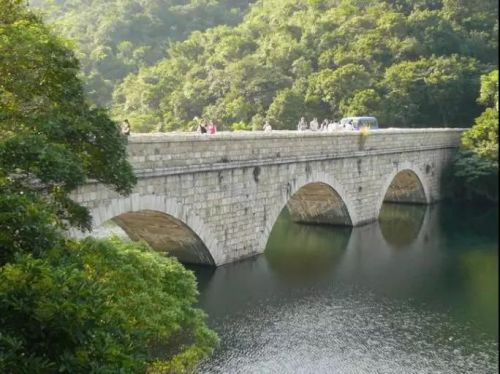

从建筑意象图中可以看出,水是贯穿整个大观园的,也可以说大观园就是依水而造。有水必然有桥,有桥则常有亭。石桥三港,兽面衔吐,可见大观园中连桥也是精雕细琢的,非大家不能有。

(由上至下)石桥三港、兽面衔吐

四、大观园内的房屋

“一面走,一面说,倏尔青山斜阻。转过山怀中,隐隐露出一带黄泥筑就矮墙,墙头皆用稻茎掩护。有几百株杏花,如喷火蒸霞一般。里面数楹茅屋。外面却是桑,榆,槿,柘,各色树稚新条,随其曲折,编就两溜青篱。篱外山坡之下,有一土井,旁有桔槔辘户之属。下面分畦列亩,佳蔬菜花,漫然无际。引人步入茆堂,里面纸窗木榻,富贵气像一洗皆尽。”

很难想象在大观园中会有这样一处所在,黄泥矮墙,墙头用稻茎掩护。大观园虽然不走富丽堂皇、金碧辉煌的路线,但各处却仍然是精雕细琢、雅致非凡的,万万没想到皇亲国戚的住所里,却有着一处真正农家风范的园子。然而这才是真正的“会玩儿”,匠心独运。黄泥墙、稻草茎,打造乡野田园的拙朴之感。因其中居住之人并非真正农家村妇,顾摒弃农家的土与俗,只取其中的朴质和清闲。为避免一片黄色带来的单调沉闷,院子里植几百株杏花,杏花或粉或红,将黄土带来的沉闷和土气一扫而尽,留下一派清新,不落世俗。茅屋数楹,正迎合了这黄泥墙,更添乡下闲适之气。又有桑榆等农家常见的树木,颇有陶渊明归园田居的感觉。土井、田地、蔬菜,都是闲适淡泊乡村生活的体现。而室内是纸窗木榻,简单质朴,与茅屋外表相符,又不失洁净之感,符合居住者李纨寡居的身份。

在大观园内,既有稻香村这种别致脱俗的景致,也有怡红院那样极尽富贵的所在,而这几处可谓个个精彩的宅院又巧妙地相融相合,同生同处,共同为我们呈现出一个精妙绝伦的大观园。

曹公的《红楼梦》,每个人物都立体鲜活,每个人都有自己的故事,这与对他们生活各个方面细节的合理、详尽描绘是密不可分的。什么样的人有什么样的身份个性,就有什么样的行事做派,进而就有什么样的命运。居什么屋、吃什么饭、着什么装,都高低有度,样样不差。这是这部千古奇书着实令人钦佩的一点。各人物的住处,是他们生活中种种故事的发生地,是大时代背景下的微环境,是人物个性的展现,与人物的身世浮沉紧密相连,曹公对此自然是一丝也不怠慢。建一座大观园,便如园林建造家一般,从总体规划,到水的运用,亭台楼阁的设计,树木花草的安放,再到每个住处的风格装饰,甚至其中的摆件玩物,全部都写到了极致。我想这也是为什么有“红学”存在的原因吧,《红楼梦》中任意一个小细节,都值得拿出来仔细钻研一番。一部《红楼梦》,不仅提供了一段精彩的家族往事,一些真切的爱恨情仇,更为我们研究当时中国的社会文化生活提供了优秀的参考范本。